Présentation

GARANCe est une unité propre de recherche (UPR) créée au sein d’IMT Mines Alès, positionnée au sein du Centre de Recherche et d’Enseignement en Environnement et en Risques (CREER). L’unité est composée de membres rassemblant des compétences en sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales et sciences de la vie et de l’environnement.

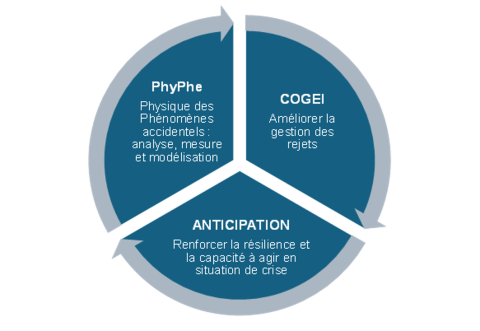

GARANCe a pour objectif de développer une recherche interdisciplinaire et d’apporter une vision transverse et systémique pour l’étude, la maîtrise et la gestion des situations à risques face aux changements futurs. Les recherches menées dans l’unité visent à caractériser et modéliser les phénomènes accidentels industriels ou naturels dangereux, améliorer la gestion des rejets industriels dans l’environnement et renforcer la résilience et la capacité à agir en situation de crise. La trajectoire scientifique de GARANCe s’inscrit dans la continuité des travaux menés pendant la période 2019-2024. Dès sa création, GARANCe repose donc sur un socle solide de compétences scientifiques pluridisciplinaires combinant excellence scientifique, transversalité et ancrage sociétal et industriel. Cette nouvelle stratégie vise à renforcer son positionnement scientifique, à développer des logiques de co-construction et de transfert de savoirs avec les acteurs industriels, les organismes de recherche nationaux, les collectivités territoriales, ou encore les organisations non gouvernementales ainsi qu’à conforter son ancrage au sein d’un réseau structuré à l’échelle de l’IMT, à l’échelle régionale, nationale, internationale.

GARANCe s’appuie sur des plateformes technologiques et scientifiques : PAQMAN (étude dans le domaine de la qualité de l’air), SIMULCRISE (recherche et formation à la gestion de crise), et SPARK (étude des phénomènes dangereux).

GARANCe est adossée à la thématique stratégique de l’Institut Mines Telecom « Énergie, économie circulaire et société » qui se décline en 3 axes prioritaires : Écologie industrielle et empreinte environnementale (locale et globale) ; Résilience et protection des milieux ; Transformation responsable des organisations . GARANCe participe à 2 communautés scientifiques : « Milieux, risques et adaptation au changement climatique » et « Energies renouvelables et Ressources » .

Membres

APRIN Laurent, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV

BAYLE Sandrine, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV

BONY-DANDRIEUX Aurélia, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR

BOUILLET Philippe, Ingénieur(e) de recherche et de développement

CANOVAS, Ingrid, Enseignant(e)-chercheur(se)

CARIOU Stéphane, Enseignant(e)-chercheur(se), voir le CV

CHANUT Clément, Enseignant(e)-chercheur(se), voir le CV

ESSAIDI Zacaria, Ingénieur(e) de recherche et de développement

FAGES Marion, Technicien(ne) de recherche,

FREALLE Noémie, Enseignant(e)-chercheur(se), voir le CV

GUILLOT Jean-Michel, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR

HEYMES Frédéric, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV

LOPEZ Christian, Technicien(ne) de recherche

MALHAUTIER Luc, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR

ROCHER Janick, Technicien(ne) de recherche

SAUVAGNARGUES Sophie, Enseignant(e)-chercheur(se), HDR, voir le CV

TENA-CHOLLET Florian, Enseignant(e)-chercheur(se), voir le CV

TIXIER Jérome, Enseignant(e)-chercheur(se), voir le CV

Fares SAAD AL HADIDI, Ingénieur(e) de recherche et de développement

Doctorants :

ALVES LOPES Tania, thèse en cours

AULARD Antonin

ALINEZHAD Abbas

BERNARD Dylan, voir la thèse

BOU-SLIHIM Jihane, voir la thèse

CAILLEAUD Chloé

DE PAULE Aubry, voir la thèse

LAAMARTI EL Mehdi, voir la thèse

SAUVAGERE Stéphane

VIEMONT Ilan, voir la thèse

WEHBI Zahra, voir la thèse

Thèmes de recherche

L’activité de recherche de GARANCe est structurée autour de trois thèmes : physique des phénomènes accidentels, amélioration de la gestion des rejets , et résilience, gestion de crise et anticipation. Ces compétences articulées constituent des atouts indéniables et des leviers essentiels pour contribuer aux enjeux du Plan national d'adaptation au changement climatique et aux dynamiques de recherche européennes.

Ce thème de recherche s’attache à caractériser, par l’expérience et la modélisation, les phénomènes accidentels

Cet axe concerne la mesure, l’analyse et la modélisation des phénomènes physico-chimiques dangereux et complexes. Il s’appuie sur une stratégie qui met le système industriel ou naturel au centre de la recherche en tant que source ou potentiel danger, exposant divers enjeux. Cela concerne non seulement les installations industrielles en tant que telles, mais aussi les sites qui les abritent, les procédés mis en œuvre, les produits générés et les services qui s’y rattachent comme le transport de matières dangereuses. Les recherches proposées par PhyPhé s’inscrivent dans la continuité des travaux sur la caractérisation des aléas industriels ou naturels que ce soit au niveau de la probabilité d’occurrence, de l’intensité, de l’impact sur le territoire et de l’évaluation de systèmes de prévention et de protection permettant de réduire ces aléas ou l’impact des phénomènes accidentels en général. Les recherches ont donc pour objectif d’évaluer et d’anticiper les conséquences des risques industriels et naturels et de fournir des solutions pour accompagner les industriels, les services d’intervention et les pouvoirs publics dans les transitions.

L’axe PhyPhé va s’inscrire dans la continuité des sujets expérimentaux et numériques et des collaborations actuelles (explosion de gaz et de poussières, dispersion de polluants chimiques en milieu aquatique). Cependant, dans le cadre de la stratégie de l’UPR GARANCe qui s’inscrit plus généralement dans la stratégie de l’IMT, ainsi qu’à la lecture des enjeux futurs et des compétences scientifiques du thème, de nouveaux domaines sont investigués, notamment l’impact des risques naturels sur les territoires et sur les installations industrielles et les risques associés à l’utilisation de nouvelles énergies (hydrogène, ammoniac, batteries…).

Cette évolution des recherches est engagée depuis 2023 à travers des thèses et des projets de recherche portant sur :

- L’étude de l’impact du rayonnement thermique émis par des feux de forêts sur les canalisations de transport de gaz.

- L’étude des mécanismes de transferts de chaleur et d’écoulements dans l’environnement urbain et plus particulièrement lors d’épisodes caniculaires entrainant des ilots de chaleur urbains.

- L’étude des risques et des phénomènes dangereux liés à l’utilisation des nouvelles énergies dans le secteur du transport (risques liés aux nouveaux fiouls de propulsion, utilisation de l’ammoniac ou H2 pour le transport maritime) (Projet MANIFESTS Genius : https://manifests-project.eu/) et projet ARISE : https://www.arise-partnership.org/).

Le développement de l’axe s’appuie sur ses collaborations industrielles et académiques historiques, Total, GRT Gaz (explosion de gaz), IRSN (explosions de poussières) ou encore le Cedre (compréhension et la modélisation du comportement et de la dispersion des pollutions chimiques dans les eaux de surface et maritimes). Le thème PhyPhé s’appuie également sur les collaborations internationales : Queen’s University (TH-EC-5), UPC (Université Polytechnique de Catalogne), Unibo (Université de Bologne), Institut Von Karman et sur les collaborations nationales avec l’Université de Nîmes (Laboratoires CHROME et MIPA), Marseille Université (IUSTI), l’ENSOSP, le CEA Gramat et Marcoule, IMT Mines Albi, INERIS (Projet ARISE), INRAe.

A l’échelle régionale et nationale, PhyPhé s’appuie sur le Groupe Régional d’Expertise sur le Climat en Occitanie (GRECO). Le projet PhyPhé s’appuie également sur la communauté du PEPR IRIMA (gestion intégrée des risques pour des sociétés plus résilientes à l'ère des changements globaux).

A l’échelle européenne, PhyPhé continue son implication dans le PCN du cluster 3 – Sécurité pour la société civile et via le département « European Civil Protection and Humanitarian Aid Operationsue » de la commission Européenne.

Ce thème de recherche se focalise sur la caractérisation des émissions industrielles, que celles-ci soient aqueuses, gazeuses ou odorantes, chimiques et/ou biologiques et proposera des solutions innovantes de réduction de l’impact de ces rejets dans les milieux récepteurs.

Pour mettre en œuvre des démarches de responsabilité environnementale et sociétale, le secteur industriel doit limiter ses empreintes/impacts sur l’environnement en diminuant les prélèvements des ressources naturelles et les rejets polluants. En lien avec les évolutions réglementaires, cette action engendre un besoin de réutilisation des ressources qui exige la mise en place de procédés de traitement adaptés en fonction de la qualité nécessaire pour l’usage final (réutilisation de l’eau de process pour le lavage des installations, le process lui-même…). Cela implique également la revalorisation des ressources altérées qui devient ainsi prépondérante pour répondre au défi de leur raréfaction (comme l’eau) et la réduction des dépendances.

Pour répondre à cet enjeu, 3 objectifs scientifiques :

- Développer des méthodes de caractérisation exhaustive des émissions chimiques et biologiques, de la source / rejets jusqu’aux milieux récepteurs.

- Améliorer la compréhension du devenir et de l’impact des polluants dans l’environnement notamment par l’établissement de modèles prédictifs de dispersion.

- Proposer des solutions innovantes de traitement des rejets industriels et urbains, aqueux et gazeux, pour limiter leurs impacts dans les milieux récepteurs

Les connaissances produites contribueront à améliorer la gestion des ressources et la protection des personnes. L’axe COGEI est solidement ancré dans un cadre académique qui mobilise des experts de différents domaines scientifiques : chimie, biologie, génie des procédés et sciences environnementales. Il s'appuie sur des collaborations étroites entre universités, organismes de recherche, industriels, et services de l’état/donneurs d’ordre/collectivités pour développer des méthodologies avancées, produire des données pour évaluer les impacts et développer des modèles prédictifs, afin de participer/contribuer à une meilleure gestion des émissions industrielles et prise en compte des risques environnementaux.

Le développement de ce thème s’appuie sur des collaborations industrielles, telles que Axens, l’Ecole de lADN (Nîmes), Enercoop, Michelin, Olentica, Olentia, Rousselet Environnement, SD Tech et SEGULA Technologies, académiques/institutionnels comme HSM (HydroSciences Montpellier de l’Université de Montpellier), le laboratoire CHROME (Université de Nîmes), IEM (Institut Européen des Membranes), le Cedre (compréhension et la modélisation du comportement et de la dispersion des pollutions chimiques dans les eaux de surface et maritimes), l’IFREMER, l’INRAe et l’INERIS. Le thème COGEI s’appuie également sur les collaborations internationales comme l’Université de Sherbrooke au Québec, UK Health Security Agency (Royaume-Uni), sur des partenaires européens (UNIBAS (Italie), ICRA (Espagne), Technological Institute for the monitoring of the marine environment in Galicia (Espagne), EIGO (Grèce), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Belgique), Instituto Superior Técnico Lisboa (Portugal)), et du Maghreb (CERTE (Tunisie), ITU (Maroc) et UDL (Algérie)).

Ce thème de recherche consiste en la modélisation, l’évaluation et la gestion des crises liées aux activités industrielles et aux aléas naturels sur les territoires et organisations.

La recherche pour accompagner les entreprises et la société en matière de résilience et de transformation s’insère dans un contexte d'études stratégiques à l’échelle nationale, européenne et internationale, visant à évaluer l’exposition, et donc la vulnérabilité, de nos économies et sociétés à des risques variés ainsi qu’à renforcer la capacité à agir face à ces situations. Cette réflexion amène les parties prenantes à penser et fabriquer les futurs en intégrant notamment les transitions renforçant les risques et les situations de crise : transition climatique avec l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des aléas climatiques et de leurs conséquences, la « découverte » de nouveaux risques par les territoires et la prise en compte des entreprises et industries à risques (NaTech) ; transition industrielle avec les nouveaux modèles énergétiques générant de nouveaux risques (SMR, installations portuaires, …), les risques et menaces actuels et les tensions diverses pouvant conduire à des ruptures (risques majeurs, systèmes d’information, utilités, …)

Dans le cadre du prochain quinquennal, il s’agira particulièrement de :

- Consolider les méthodes et outils mobilisés pour l’évaluation de la vulnérabilité, de la résilience et l’accompagnement à la gestion de crise. Sur cette thématique, il convient de souligner les collaborations avec l’unité SyCoIA d’IMT Mines Alès et le CGI d’IMT Mines Albi ;

- Repenser ces approches par une mise en perspective en élaborant des raisonnements basés sur l’anticipation et la construction de scénarios « impensés ». Comment rendre les systèmes sociotechniques plus résilients, en agissant sur la culture de l’anticipation dans la gestion des risques et des crises ?

Ainsi, les approches mobilisées pour répondre à ces enjeux sont pluridisciplinaires et combinent modélisation (ingénierie des systèmes, analyse qualitative et quantitative des données, analyse spatiale), observation (enquêtes terrain, entretiens, retours d’expérience), et simulation, en particulier à travers des formations immersives, apprentissage par la simulation (simulation immersive, jeux sérieux) et des ateliers facilitant la réflexion sur l’anticipation en temps de tension et de crise. Cette combinaison permet de mieux appréhender les systèmes dans leur globalité, d’enrichir les processus de décision, et de soutenir la montée en compétence des acteurs face à des risques de plus en plus complexes et systémiques.

In fine, cet axe permettra d’apporter aux opérationnels de la gestion des risques et des crises (partenaires industriels et institutionnels, élèves) des connaissances, méthodes et outils fiables et pertinents pour les accompagner à mieux anticiper et gérer les situations complexes et/ou extrêmes.

Projets emblématiques

-

Nom complet : MANaging risks and Impacts From Evaporating and gaseous Substances To population Safety from Gases and Evaporators risk assessmeNt towards an Integrated management of sea and land pollUtion incidentS

-

Résumé :

Le rejet accidentel de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) en mer constitue un enjeu majeur de sécurité environnementale et sanitaire. Ces événements, souvent liés au transport maritime, aux installations portuaires ou aux activités industrielles côtières, peuvent avoir des conséquences graves sur les écosystèmes marins, les ressources halieutiques, ainsi que sur les populations littorales. L'accident dans le port d'Aqaba en Jordanie, survenu le 27 juin 2022, impliquant le rejet accidentel de 25 tonnes de chlore, substance hautement toxique, a entrainé le décès de 13 personnes et des effets respiratoires graves pour 250 personnes présentes sur le port. C’est dans ce contexte, que le projet MANIFESTS Genius a été financés dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (DG ECHO) pour renforcer les capacités de préparation et de réponse aux rejets accidentels de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD).

Portés par un consortium multidisciplinaire rassemblant des acteurs académiques, opérationnels et institutionnels européens, le projet MANIFESTS Genius visent à améliorer la préparation, la réponse et la résilience face aux accidents maritimes impliquant des rejets dans l’environnement, en particulier dans les zones côtières ou densément peuplées. Le consortium a impliqué 7 instituts et administration de 5 pays et été composé des acteurs suivants : Cedre (FR), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (BE), Technological Institute for the monitoring of the marine environment in Galicia (ES), Instituto Superior Técnico Lisboa (PT), IMT Mines Alès (FR), Centro Tecnológico del Mar (ES) et UK Health Security Agency (UK) -

Responsable scientifique à IMT Mines Alès : Laurent Aprin

-

En savoir plus : https://manifests-project.eu/

- Nom complet : Evaluation des potentialités de la biofiltration pour le traitement d’effluents gazeux complexes. Perspectives en biofiltration industrielle.

- Résumé : Cette étude, financée par la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN et en partenariat avec la société Olentica, vise à évaluer les potentialités de la biofiltration pour le traitement d’un effluent gazeux complexe contenant des composés biodégradables et des composés récalcitrants en mélange. La faisabilité d’un tel traitement a été clairement établie en laboratoire (2018-2020). L’intérêt de l’utilisation de consortia commerciaux ou de boues activées acclimatées ou non comme inoculum a été également examiné pour améliorer les performances de dégradation des composés récalcitrants présents dans les gaz à traiter (2021). Le suivi d’une unité pilote de biofiltration mise en œuvre sur site et traitant un effluent gazeux réel a permis de valider les résultats des essais menés en amont (2022-2024). Les conclusions de cette étude, dans sa globalité, ont permis de proposer des préconisations dans l’objectif de mettre en œuvre une unité pilote de biofiltration sur site industriel et quelle que soit sa localisation.

- Responsable scientifique à IMT Mines Alès : Luc MALHAUTIER ; Personnel technique : Janick ROCHER et stagiaires

Le projet SERFEU consiste à concevoir un jeu sérieux destiné à sensibiliser les citoyens aux feux de forêt, avec un accent particulier sur la prévention, la réduction de la vulnérabilité et le respect de l’Obligation Légale de Débroussaillement. Porté par IMT Mines Alès en partenariat avec l’AFPCNT, la Ville d’Alès et Alès Agglomération, il a pour ambition de proposer un outil pédagogique engageant et transposable à l’échelle nationale, tout en restant adaptable aux réalités locales. La démarche repose sur plusieurs étapes successives : l’établissement d’un état de l’art sur les pratiques existantes, la réalisation d’enquêtes de terrain et de questionnaires dans des territoires concernés, l’élaboration d’un cahier des charges et la coconception du jeu à travers des ateliers participatifs, puis le prototypage et la phase de test. Le projet prévoit la production d’un outil pédagogique comprenant le matériel de jeu et un guide d’accompagnement, afin de permettre son appropriation par différents acteurs de la prévention et de la gestion du risque. Destiné à des publics variés (habitants concernés par le débroussaillement, élus locaux, services techniques, organismes forestiers ou encore réservistes), il vise à renforcer la culture du risque en France, y compris dans les zones moins habituées aux incendies.

- Nom complet : Vulnérabilité des Canalisation de gaz naturel face aux Incendies de forêt

- Résumé : Dans un contexte de changement climatique, l’augmentation du nombre, de la gravité et la répartition géographique des incendies de forêt pose de nombreuses difficultés pour protéger les enjeux et notamment les infrastructures industrielles. Ce projet, financé par un consortium d’industriels (Natran, Terega et Storengy) vise à étudier la vulnérabilité d’installations de stockage et de transport de gaz naturel. Il s’agit d’étudier l’impact des feux de forêt sur les canalisations aérienne ou enterrées, ainsi que les stations de surface (distribution, sectionnement par exemple)

- Responsable scientifique à IMT Mines Alès : Frédéric HEYMES

Résumé : Le consortium compte 5 partenaires : Rousselet Environnement, IMT Mines Alès, Enercoop, Axens et SD Tech. Les nombreux usages de l’eau et le changement climatique contribuent à exercer une pression croissante sur cette ressource précieuse. Afin de pouvoir appuyer les politiques de réutilisation de l’eau et de valorisation des « déchets » issus du traitement, il est indispensable de mettre en place des systèmes de traitement efficaces, capables de répondre à ces enjeux.

Le projet Osmoz vise ainsi à développer une plateforme innovante, modulable de traitement des eaux usées industrielles s’inscrivant en parallèle dans une dynamique d’optimisation de l’utilisation des ressources lors des phases de traitement et d’écologie industrielle.

Afin d’assurer une bonne maîtrise des risques associés au fonctionnement de cette plateforme, il faut être en capacité d’estimer le niveau de risque de manière rapide sans être contraint de faire une analyse de risque à chaque modification de la configuration de traitement (changement de combinatoire).

La nécessité d’analyser plusieurs configurations possibles, associée à la diversité des effluents augmente considérablement la complexité de l’analyse de risques. La question d’intérêt est donc : comment permettre au gestionnaire d’identifier les scénarios d’accidents susceptibles de se produire pour une configuration de traitement spécifique ?

La stratégie de réponse s’est basée sur 2 axes principaux :

- Scénariser les évènements dangereux en combinant 2 approches classiques en analyse de risques :

- Segmentation du système en sous-systèmes fonctionnels ;

- Analyse HAZOP individuelle de chaque sous-système fonctionnel (base de connaissances) ;

- Analyse de la propagation des défaillances par MADS-MOSAR (construction des scénarios de dangers courts et longs).

Le premier résultat est une base de connaissance d’évènements dangereux et de scénarios. - Estimer le niveau de risque en se basant sur 2 facteurs permettant de caractériser la gravité :

- La situation de danger : incluse dans l’analyse HAZOP (base de connaissance)

- La dangerosité de l’effluent intégrant le type de phénomène dangereux, les propriétés dangereuses HP de l’effluent à traiter et les proportions de produits dangereux dans l’effluent.

Le second résultat prend la forme de l’indicateur RPN (Risk Priority Number) agrégeant la probabilité d’occurrence de l’évènement initiateur, la gravité finale de la conséquence et la capacité de détection de la défaillance.

En synthèse, ce travail de recherche a permis de structurer l’analyse des risques pour la mise en place d’actions de maîtrise de risque adaptées de manière innovante. Les résultats obtenus sont la création d’une méthode d’évaluation d’un niveau de risque incluant une génération automatisée de scénarios de danger pour une combinatoire de traitements d’effluent non connue ainsi que le développement d’un démonstrateur permettant d’évaluer le niveau de risque quelle que soit la combinatoire de pilotes.

- Cette étude a reçu un financement de la Région Occitanie, projet READYNOV OsmOz # 22020195.

- Contributeurs scientifiques de GARANCe à IMT Mines Alès : Rodrigue Yedji, Aurélia Bony-Dandrieux et Jérôme Tixier.

- Nom complet : Chaire d’enseignement « Prévention et Gestion des Risques »

- Résumé : IMT Mines Alès, La Fondation Mines Alès sous égide de la Fondation Mines-Télécom et WTW France ont décidé de soutenir la création de la Chaire d’enseignement « Prévention et gestion des risques » qui contribuera à préparer les élèves-ingénieurs d’IMT Mines Alès de l’option option « Risques Naturels & Industriels » et les élèves du Mastère Spécialisé « Sécurité Industrielle et Environnement » à la prévention, la gestion des risques et les grands enjeux associés, pour une gestion responsable dans un contexte de transition environnementale, de transformation numérique, et ce qu’elles impliquent. Sur cette thématique, la Chaire a également pour vocation d’accompagner la formation d’ingénieurs capables de comprendre les impacts des services et des produits assurantiels dans une démarche d’atténuation des risques.

- Responsable scientifique à IMT Mines Alès : Laurent Aprin

- En savoir plus : https://chairepregeris.wp.imt.fr/

Nos thèses

- Fares SAAD AL HADIDI. Etude expérimentale de la propagation du front de flamme lors d’une explosion de poussières combustibles. Sous la direction de Frédéric HEYMES. Accéder à la thèse : https://theses.fr/s307082

- Tessa BONINCONTRO. Construire l'habitabilité des territoires post-miniers cévenols, entre visibilisation et invisibilisation des perturbations post-minières. Sous la direction de Pierre-Michel RICCIO et Sylvia BECERRA. Accéder à la thèse : https://theses.fr/2024EMAL0017

- Abbas ALINEZHAD. Methane and alcohols biofiltration in ternary and quaternary mixtures. Direction de thèse : Thierry GHISLAIN et Luc MALHAUTIER.

- Dylan BERNARD. Impact des incendies de forêt sur les installations gazières. Direction de thèse : Frédéric HEYMES et Clement CHANUT. Accéder en ligne : https://theses.fr/s387321

- Jihane BOU-SLIHIM. Utilisation des plans d’urgence de type plan de continuité d’activités en situation de pandémie. Encadrement de thèse : Pierre-Michel RICCIO et Aurélia BONY-DANDRIEUX. Accéder en ligne : https://www.theses.fr/s262054

- Aubry DE PAULE. Comment accompagner par une approche guidée par les modèles, les hôpitaux dans la gestion de la continuité de leur activité en l'absence d'informatique hospitalière ? Direction de thèse : Aurelia BONY-DANDRIEUX et Audrey FERTIER. Accéder en ligne : https://theses.fr/s409165

- El Mehdi LAAMARTI. Etude de la surpression aérienne d'un BLEVE. Encadrement de thèse : Mike BIRK, Frederic HEYMES, Clément CHANUT. Accéder en ligne : https://theses.fr/s358383

- Stéphane SAUVAGERE. Identification et optimisation de biomarqueurs génétiques au sein d'écosystèmes microbiens complexes à visée applicative en diagnostic environnemental et criminalistique. Direction de thèse : Luc Malhautier et Christian SIATKA.

- Ilan VIEMONT. Rôle du biofilm et des plantes dans l'absorption des substances perfluorées : implications pour le diagnostic environnemental des « polluants éternels ». Direction de thèse : Sandrine BAYLE et François LESTREMAU. Accéder en ligne : https://theses.fr/s373766

- Zahra WEHBI. Modélisation numérique des transferts thermiques pour lutter contre les îlots de chaleur Urbains. Direction de thèse : Laurent APRIN et Séverine TOMAS. Accéder en ligne : https://theses.fr/s409569

Nos publications

Nos partenaires

Au plan régional, GARANCe développe des partenariats avec l’Université de Nîmes (Laboratoire CHROME) et l’Université de Montpellier (HydroSciences).

GARANCe participe également au Groupe Régional d’Expertise sur le Climat en Occitanie (GRECO) qui permet de mobiliser des réseaux de chercheurs et d’acteurs territoriaux afin d’informer et d’aider les prises de décision en matière de changements climatiques à l’échelle locale et régionale. Ces organisations constituent ainsi des interfaces entre les acteurs de la science, de la société et de la décision et un véritable tremplin vers l’action. Des projets de recherche et thèses en cours sont financés par la région Occitanie (thèse GINESTA, projet Osmoz). GARANCe participe au Programme et Équipements Prioritaires de Recherche - PEPR Risques (IRiMa) qui vise à formaliser une science des risques pour contribuer à l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes, à l’ère des changements globaux. Ce PEPR-IRiMa est construit autour d’un consortium national fédérant les grandes universités et les organismes nationaux de référence agissant dans le domaine des risques naturels, technologiques et environnementaux. La plateforme PAQMan (Platform for Air Quality Management) a également été financée par la région Occitanie au moyen de Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). La chaire d’enseignement PréGéRis (Prévention et Gestion des Risques), dont l’objectif est d’améliorer la sensibilisation et la diffusion d'informations sur les mesures d'adaptation et contribuer à la réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérabilité pour certains aléas, a contribué au financement de la plateforme Simulcrise.

Au plan national, GARANCe participe à la stratégie de recherche développée par l'IMT à travers ses communautés scientifiques. Ainsi l’équipe assure la co-animation de la communauté scientifique « Risques, Milieux et Adaptation au Changement Climatique ». Les actions menées visent à répondre à des appels à projets internationaux et monter des chaires industrielles en collaboration avec d’autres équipes de recherche de l’IMT. En complément, l’unité collabore avec des membres du réseau IMT : IMT Mines Albi, Mines Saint Etienne, IMT Atlantique. A l’échelle nationale, GARANCe est également impliqué dans différents réseaux liés aux sociétés savantes parmi lesquels l’Institut pour la Maîtrise des Risques, l’Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT).

GARANCe développe de nombreux partenariats avec les entreprises à travers des contrats de recherche directs.

Principaux partenariats industriels récents ou en cours : TotalEnergies, GRT Gaz (explosion de gaz), NAVAL Group, Veolia, entreprises du secteur assurantiel (FM, CHUB, AXA XL, WTW), Michelin, Olentica SAS, Olentia, Axens, SD Tech, l’Ecole de l’ADN (Nîmes), Roussellet Environnement, SEGULA Technologies, LVMH/Gaïa…

CERANEO

Conception et production de filtres industriels céramiques destinés à la clarification du vin.

- Enseignants-chercheurs référents : Laurent APRIN et Sandrine BAYLE

- Thématiques de la collaboration de recherche :

- Tests des paramètres de filtration et de rétention de la membrane aux bactéries et particules en suspension. Un simulant représentant un futur produit à filtrer est mis en œuvre dans un pilote de laboratoire avec des paramètres comparables aux procédés de filtration membranaire rencontrés dans l’industrie.

- Simulation des écoulements fluidiques au travers d’un système poreux tridimensionnels. Les résultats permettent de mesurer rapidement l’impact de la modification de la géométrie de la membrane sur la perte de charge générée et donc sur les puissances électriques des pompes à mettre en œuvre.

- Suivre CERANEO sur instagram.

GREEN4CLOUD

- Enseignant-chercheur référent : Laurent APRIN

- Description de l’activité : Solution de cloud français éco-responsable, performante et sécurisée, pour répondre aux besoins des entreprises tout en préservant l'environnement. Les centres de données GREEN4CLOUD situés en France garantissent une proximité optimale pour une réactivité accrue et une conformité aux normes françaises. Véritable alternative aux GAFAM avec des solutions opensource et françaises de Drive, Messagerie, Sauvegarde et autres services SaaS / IaaS.

- Thématiques de la collaboration de recherche :

- Etude des conditions de fonctionnements des serveurs de stockages utilisées par la société Green4Cloud que ce soit d’un point de vue théorique avec les données fournies par les fabricants de matériel que d’un point de vue réel en analysant des données des consommations électriques et de températures.

- Prédimensionnement théorique des solutions de récupération d’énergie. Ce premier dimensionnement a pour objectif d’évaluer le potentiel réel de récupération d’énergie. En fonction du résultat, il sera proposé de réaliser la modélisation des échanges thermiques et les puissances dissipées et récupérées en fonction des cycles de fonctionnement du site pilote, puis de réaliser une analyse paramétrique pour identifier les points de fonctionnement optimums.

- Site web de la startup : https://green4.cloud/fr

Outre les partenariats déjà mentionnés avec les unités régionales nîmoise et montpelliéraine et les équipes de recherche de l’IMT, GARANCe collabore également avec d’autres établissements français : unités de recherche et organismes développant des travaux dans le domaine de l’incendie et de l’explosion (ASNR, CEA, INERIS, IUSTI, ENSOSP…), dans le domaine des sciences du végétal, de la biologie (INRAe, Université de Nîmes, IRD...) et des sciences humaines et sociales (Université de Nîmes, Université de Côte d’Azur, Université Paris Dauphine, Université Gustave Eiffel…). En complément, l’unité collabore aussi avec des membres du réseau IMT (IMT Mines Albi, Mines Saint Etienne, IMT Atlantique). GARANCe participe également aux travaux de l’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR), de l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT) et du groupe du RésoFeux de la Société Française de Thermique (collectif d’académiques, d’ingénieurs et d’opérationnels travaillant sur des projets scientifiques portant sur la thématique des incendies au sens large : de la dégradation des matériaux jusqu’aux aspects de lutte) ainsi qu’aux travaux menés par le Groupe Régional d'Expertise sur le Climat en Occitanie (GRECO).

L’UPR GARANCe poursuit et développe des collaborations avec des universités européennes (Université de Bologne (Italie), l’Université Polytechnique de Catalogne (Espagne), l’institut Von Karman (Belgique) et plus récemment l’Université de Warsaw (Pologne)), canadiennes (dont l’Université de Sherbrooke et Queen’s University), l’Université de Kagawa (Japon) et l’Université fédérale de Santa Catarina Université (Brésil).

GARANCe initie également des partenariats dans le cadre de EULiST (European Union Linking Science and Technology). EULiST est une alliance Européenne à laquelle appartient l'IMT et visant à développer des synergies entre partenaires pour promouvoir l’innovation et l’engagement étudiant.